Rigami, Campus urbain Paris-Saclay, ZAC de Corbeville

Maîtrise d'ouvrage : CDC Habitat

Promotteur : Bouygues Immobilier

Mandataires : MOA architecture, LIST (associé), COMBAS (associé)

BET : Michel Desvigne Paysage, Rubner, AIA, Embix, Fluditec, Elan, EODD, R-Use, MeilleureCopro, Hakken

Programme: ensemble immobilier mixte : logements familiaux en accession libre et locatifs sociaux, locaux commerciaux et équipement municipal

Mission : Concours, non lauréats

Année : 2024

Surface: Total îlots 19 300 m², lot Q12 7 360 m², lot Q13 11 940 m²

Budget: En cours € HT

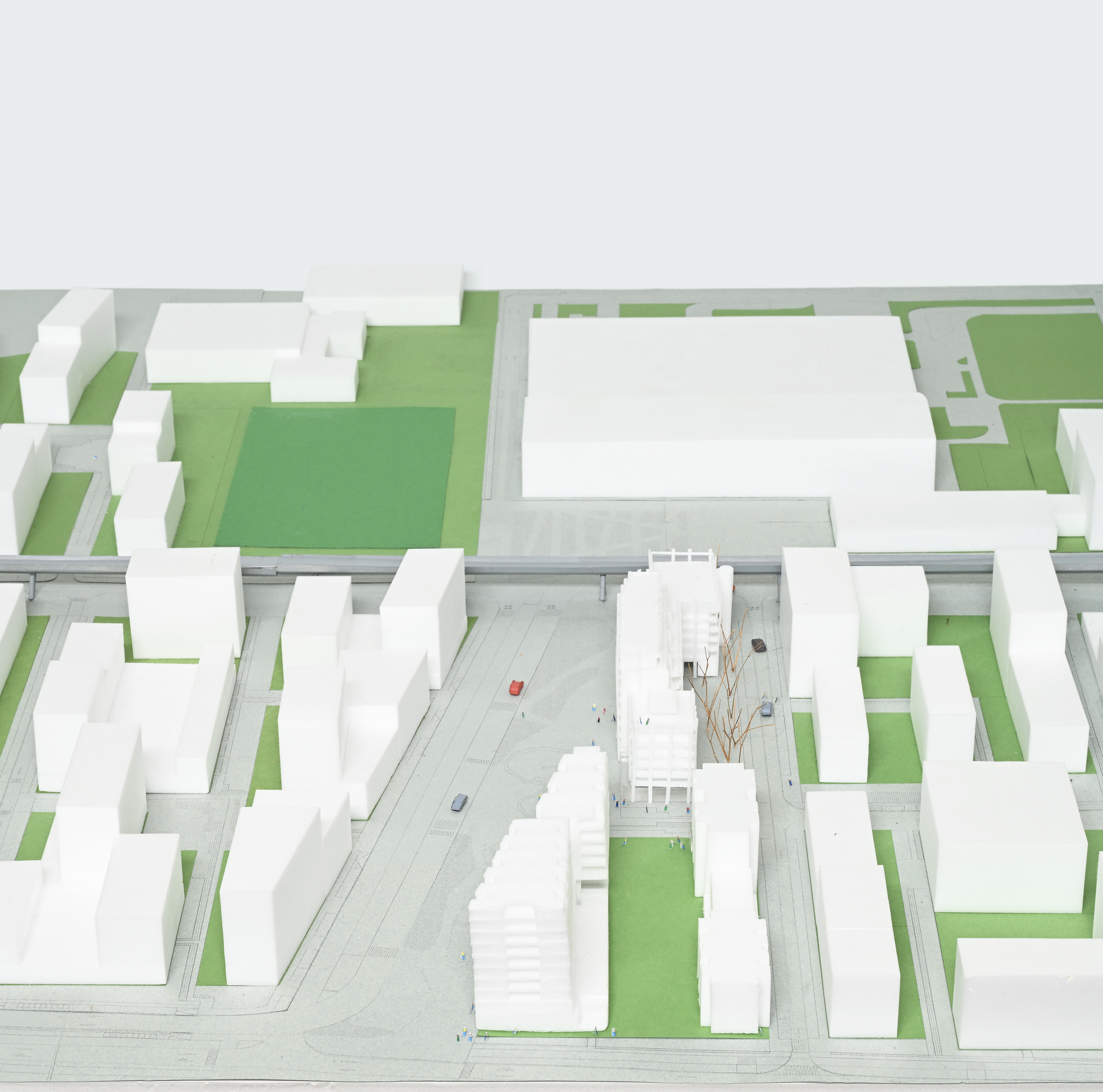

Le Campus urbain, composé des quartiers de Moulon, Corbeville et Polytechnique constitue une expérience d’aménagement singulière, où la ville habitée est pleinement partie prenante de la synergie culturelle, scientifique et économique souhaitée pour le Cluster Paris-Saclay.

Pour le quartier de Corbeville, à forte composante d’habitat, le principal défi réside en l’avènement d’un équilibre subtil entre l’intensité urbaine recherchée pour un quartier mixte, et la très haute qualité résidentielle attendue, en lien avec l’environnement exceptionnel du plateau de Saclay. Le plan urbain développe ainsi une structure urbaine en lanière qui invite le paysage du coteau boisé à s’immiscer jusqu’au cœur du quartier. Formes urbaines et structure paysagères sont ici spécifiquement imbriquées, pour former une identité propre à ce morceau de la ville-campus, et les conditions d’une habitabilité très forte.

Bénéficiant d’une situation centrale unique, entre l’allée principale et le Cours de Corbeville, les lots Q12 et Q13 portent et développent à l’échelle architecturale et domestique ces grands enjeux urbains.

UNE URBANITÉ RENFORCÉE PAR DES OBJETS CONTEXTUELS

Le Cours de Corbeville, par sa position centrale et sa programmation mixte, constitue le cœur urbain et résidentiel de l’est du Plateau de Saclay.

L’opération Rigami, qui forme la façade Est du cours, joue un rôle déterminant dans la création de cette urbanité naissante : elle en est le premier geste, celui qui amorce la vie du quartier.

Les trois bâtiments qui composent le lot occupent des situations singulières dans le tissu environnant.

S’ils partagent une même morphologie générale, chacun affirme ses spécificités propres — échelle, volumétrie, rapport à l’espace public ou

programmation.

Plutôt que d’uniformiser ces différences, le projet choisit de les accentuer et de les mettre en dialogue, afin de créer un ensemble à la fois divers et

cohérent.

Cette diversité maîtrisée permet d’articuler plusieurs degrés d’urbanité :

- une présence métropolitaine le long de la ligne 18,

- une ambiance résidentielle au cœur d’îlot,

- et une continuité fluide entre les espaces publics ouverts, les équipements municipaux et les jardins individuels des maisons de ville.

Rigami propose une urbanité contextuelle, sensible à son environnement, où chaque bâtiment contribue à l’identité collective du quartier.

COURS DE CORBEVILLE, FAÇADE EST

Le projet compose la façade Est du Cours de Corbeville, et se doit à ce titre de « tenir » cet espace urbain majeur de manière claire, signifiante et

cohérente.

La verticalité des façades rythme la perspective du cours et en définit la mesure. Cette écriture verticale se décline de façon évolutive tout au

long de la séquence :

- au nord, les colonnes détachées, les pilastres en céramique intégrés et les circulations verticales structurent la façade ;

- au sud, ce sont les chambres, positionnées de part et d’autre des séjours et réalisées en terre crue, qui reprennent ce motif rythmique.

Ce jeu de verticalités se prolonge au rez-de-chaussée et dans le séquençage programmatique du cours, pour créer une lecture continue entre espace public et architecture.

Cependant, le Cours de Corbeville n’est pas une place close : c’est un espace allongé, délimité à l’est et à l’ouest mais ouvert sur ses extrémités

nord et sud.

De ce fait, la façade ne peut être une simple surface frontale : elle doit être pensée dans son épaisseur, car elle sera perçue en mouvement, depuis le nord, le

sud, le château ou encore le métro.

Ces points de vue désaxés révèlent davantage les pignons que la linéarité du front bâti.

Le projet s’empare de cette spécificité urbaine en jouant sur la fragmentation volumétrique : les façades latérales deviennent de véritables séquences verticales dialoguant entre elles à travers la matière et la couleur, inscrivant le bâtiment dans un paysage architectural en mouvement.

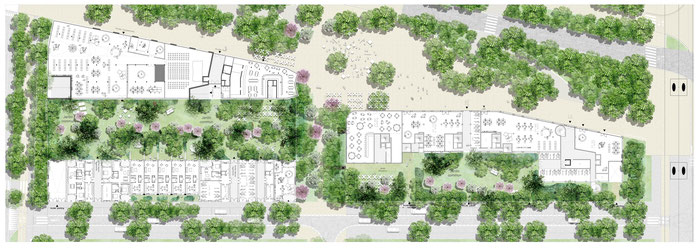

UN PAYSAGE HABITÉ — LA CONTINUITÉ DES JARDINS

Les cœurs d’îlots jouent un rôle central dans la structure urbaine du quartier. Véritables liaisons vertes entre les coteaux au sud et le parc

naturaliste au nord, ils composent une séquence de jardins à la fois continue et diversifiée.

Pensés comme un ensemble, ces espaces déclinent différentes ambiances paysagères selon les usages et les contextes bâtis qu’ils accompagnent : jardins

partagés, espaces de convivialité, zones plus denses en végétation ou dédiées à la biodiversité.

À l’échelle du quartier, les jardins s’inscrivent dans la trame du boisement infiltré, prolongeant les espaces publics et les milieux naturels environnants. Cette

continuité écologique et sensible est assurée par une canopée unitaire, visible à grande échelle, tandis que les strates inférieures (arbustives et herbacées) dessinent des lieux

plus intimes et appropriables.

Les cheminements, les plantations et les vis-à-vis sont soigneusement composés pour préserver la lumière, les vues et l’intimité des logements.

Le jardin est conçu comme un espace collectif et vivant, au croisement des logements, commerces et équipements. Il favorise les

échanges et la mixité d’usages : traversées actives, accès par le jardin, espaces de détente ou de rencontre.

Des micro-lieux accueillent mobiliers libres ou fixes — pour s’asseoir, déjeuner ou jouer — et renforcent le caractère convivial du lieu.

La composition paysagère joue sur un gradient d’appropriation :

- près des façades, des abords dégagés facilitent les usages quotidiens et la lumière naturelle ;

- en zones intermédiaires, les jardins comestibles (arbres fruitiers, baies, fougères) invitent à une expérience sensorielle et saisonnière ;

- en périphérie, la végétation devient plus dense, garantissant l’intimité et créant des refuges pour le vivant.

Les toitures prolongent le paysage : certaines sont accessibles aux habitants, d’autres végétalisées pour favoriser la biodiversité et

l’intégration des équipements techniques. Le dispositif de toitures “bio-solaires” allie production d’énergie et écosystème vivant.

Au sol, la perméabilité est privilégiée : les circulations et seuils utilisent des revêtements enherbés ou modulaires, afin de préserver les sols

et renforcer le caractère naturaliste du site.

Dans la continuité de cette approche, le jardin se veut sans clôtures visibles. Les limites sont définies par des massifs herbacés ou arbustifs, et des clôtures vivantes en saules tressés prolongent les jardins au-delà des lots, créant une continuité douce entre espaces privés et publics.

UN LIEU D’ARTICULATION

Le croisement entre le Cours de Corbeville et l’Allée Centrale constitue un point névralgique du quartier, un lieu d’articulation

à la fois urbain, paysager et programmatique.

La cassure de la façade du lot Q12 dans le plan urbain accentue la visibilité de ce carrefour et lui confère une identité singulière. De part et

d’autre, des programmes de restauration et d’équipements publics viennent animer les rez-de-chaussée et renforcer le caractère vivant de cet espace.

Le projet affirme cette centralité par plusieurs gestes architecturaux :

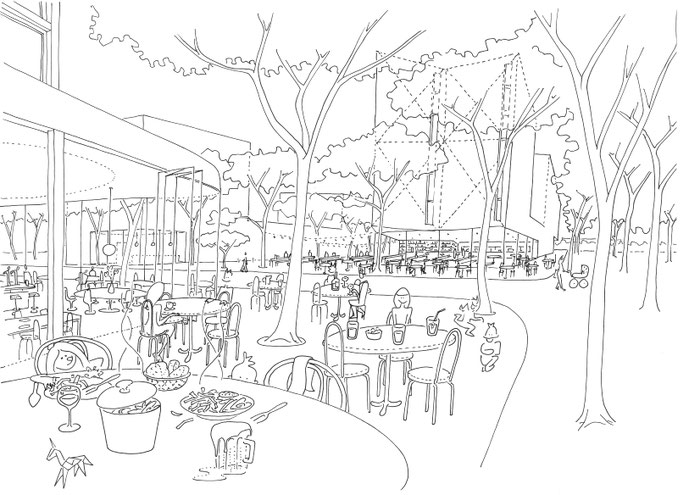

- la brasserie du lot Q12, conçue comme un véritable artefact urbain, identifiable et accueillant ;

- son retournement vers le cœur d’îlot, prolongé par un biergarten ombragé et convivial ;

- en vis-à-vis, le pignon nord du lot Q13, traité avec une écriture architecturale spécifique pour dialoguer avec le Q12 ;

- et enfin, un second biergarten au sud, en lien avec l’équipement public.

Les trois pignons qui se font face composent un ensemble architectural fort, où chaque façade verticale trouve sa place dans un dialogue commun. Les jardins et les arbres de haute tige prolongent cette mise en scène en créant un corridor de fraîcheur et une continuité visuelle entre les îlots.

Au nord du Q13, le jardin s’achève sur une guinguette en continuité du restaurant, et face à elle, le biergarten du Q12 lui

répond, formant un duo d’espaces publics actifs et perméables.

Le restaurant se déploie sur trois façades, chacune bordée d’une terrasse : sur le cours, vers le jardin, et au nord en vis-à-vis du Q12.

En symétrie, au sud de la parcelle, un centre socioculturel s’ouvre sur trois orientations — vers le cours, le jardin et

l’îlot.

Conçu comme un double linéaire d’espaces modulables, il offre des profondeurs variables et une grande souplesse d’usage.

La structure porteuse libère les espaces du rez-de-chaussée, permettant d’imaginer des configurations évolutives selon les besoins : ateliers,

événements, ou autres programmes publics.

Cette approche souple et ouverte fait de ce point d’articulation le véritable cœur du quartier, un lieu de rencontre entre habitants, activités, nature et architecture.

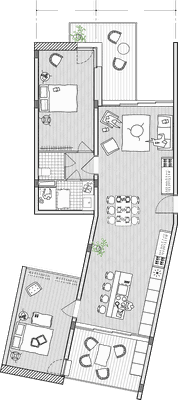

LE SEJOUR TRAVERSANT

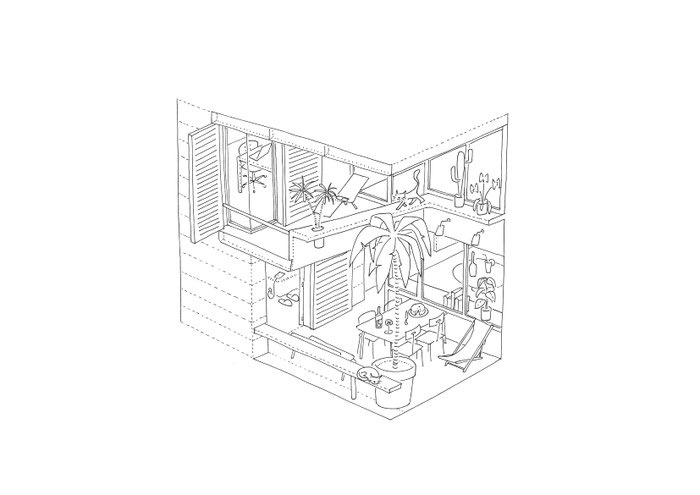

Notre inspiration première vient de notre agence marseillaise, ouverte sur deux terrasses orientées à l’est et à l’ouest. Quelle que soit la saison

ou la météo, l’un des deux extérieurs reste toujours praticable : le soleil réchauffe les façades le matin à l’est et l’après-midi à l’ouest en hiver, tandis qu’en été, l’ombre et les courants

d’air assurent un confort naturel.

Ces variations permettent, sans artifice technique, d’ajuster le confort thermique simplement en déplaçant les usages d’un côté à l’autre.

Nous avons souhaité transposer cette expérience dans le projet d’Orsay. Chaque appartement bénéficie ainsi d’un séjour traversant, offrant une

double orientation et une véritable continuité visuelle entre les façades est et ouest.

Ce dispositif favorise une ventilation naturelle efficace : la chaleur accumulée l’été s’évacue aisément pendant la nuit, tandis que les apports

solaires hivernaux se diffusent dans tout le logement.

Le projet répond ainsi aux ambitions de l’EPAPS et de la ville d’Orsay en matière de qualité d’habitat, en multipliant les appartements traversants et bi-orientés,

tous dotés d’espaces extérieurs généreux.

Le séjour traversant n’est pas un simple couloir, mais une pièce de vie fluide et conviviale, combinant salon, salle à manger et cuisine, autour de laquelle

s’organisent les autres pièces du logement.

VERS UNE DIVERSITÉ D’HABITER - UNE MODULARITÉ ACCRUE

Face aux incertitudes des grands projets urbains et au contexte environnemental actuel, nous avons choisi de concevoir les logements non comme des objets figés,

mais comme des cadres évolutifs, capables de s’adapter dans le temps.

Le plan devient un système ouvert, fondé sur une organisation claire : rationalisation des pièces humides, des circulations, et positionnement des

chambres autour d’un séjour traversant. Cette structure simple garantit la qualité résidentielle tout en permettant des transformations sans complexité technique.

Le plan urbain du quartier, organisé en lanières mais ponctué d’irrégularités, offre une belle occasion d’explorer une diversité de façons

d’habiter.

Le projet propose ainsi une large gamme de typologies : des maisons de ville en triplex (Q13 Est), des duplex en gradin à R+8

(Q12), des T2 traversants avec double loggia, jusqu’aux T2 d’angle profitant d’une terrasse plein ouest.

Ces variations nourrissent la richesse du quartier tout en assurant une cohérence d’ensemble.

Inspirés par les plans neutres développés en Suisse, nous avons imaginé des espaces capables d’accueillir plusieurs configurations d’usage sans

modifier la structure.

Un même logement peut offrir jusqu’à neuf aménagements possibles selon les envies ou les besoins des habitants. Cette souplesse permet d’adapter

les intérieurs à chaque étape de la vie, tout en respectant une exigence environnementale élevée, supérieure aux standards de la RE2020.

La modularité se traduit aussi par la possibilité d’ajouter ou de retirer une chambre entre deux appartements voisins.

Ce dispositif, rendu possible par une trame rationnelle entre chaque séjour traversant, permet de transformer un T4 en T2 ou inversement, selon les évolutions

familiales : naissances, départs d’enfants, colocations, ou co-living intergénérationnel.

Il ouvre aussi la voie à des configurations inédites, comme des logements partagés pour des familles « décohabitées » ou des espaces indépendants

temporaires.

Cette approche fait du logement un organisme vivant, capable d’évoluer avec le temps sans consommer de foncier supplémentaire — une réponse sobre et responsable aux enjeux du Zéro Artificialisation Nette (ZAN).

Chaque appartement type possède une loggia très ample (plus de 10 m²), véritable jardin suspendu doté d’une double hauteur.

Cet espace fonctionne comme un patio : une ouverture des chambres attenantes permet à ses occupants d’avoir accès directement à l’extérieur, une autre porte ouvre sur l’espace central du logement.

Au niveau de l’autre façade, une terrasse plus étroite offre toujours les proportions d’un espace facile à aménager. Un débord en tablette, qui pourrait aussi être une jardinière, permet de neutraliser les vis-à-vis avec la loggia du niveau inférieur.

L’appartement du dessus est aménagé à l’inverse, en quinconce, si bien que chaque logement dispose d’une grande loggia en double hauteur, tantôt à l’est, tantôt à l’ouest.

COULEUR ET MATERIALITÉ

L’îlot Rigami joue un rôle pilote dans la réutilisation de la terre d’excavation du site. Si le projet explore dans certains lots le cloisonnement préfabriqué en terre prescrit au cahier des charges, il propose aussi une déclinaison de ce matériau à travers différentes manières de l’exploiter. En effet, l’homogénéité de la ressource matérielle au niveau d’un ensemble urbain est souvent une manière d’assurer la cohérence de projets divers dans des formes, fonctions, ou expressions très diverses.

De la céramique façon – Terra-Cota New-Yorkaise – (Q12), au Bloc de Terre Crue Comprimé (BTC), la terre coulée et le béton de site bas-carbone (Q13) sont aussi mis à contribution pour explorer un usage qui interroge la structure des bâtiments au-delà des prescriptions des cahiers des charges de l’aménageur.

Les teintes naturelles de la terre locale, dument renseignées dans le dossier de consultation, seront ajustées par ajout de pigments naturels pour produire un nuancier colorimétrique proche des référentiels proposés. Oxydes de fer pour les rouges, chrome pour les verts, cobalt pour les bleus. Un travail plus fin d’ajustement des teintes sera développé avec l’urbaniste dans un second temps, en phase APS, puis au moment de la production d’échantillons sur site.